チーム医療

感染管理室

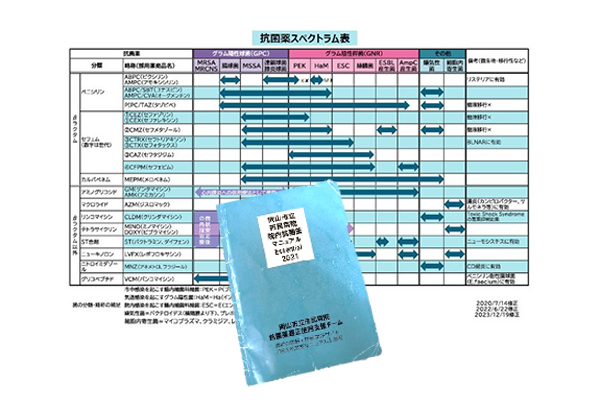

感染管理室は感染制御チーム(Infection Control Team:ICT)と抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team:AST)の2チームで成り立っており、それぞれが役割を担っています。

広域抗菌薬投与例の確認

当院では、2018年よりAST専従薬剤師が抗菌薬適正使用支援業務に従事しています。

2022年より細菌検査室で業務を行っており、血液培養陽性症例への介入、グラム染色の鏡検結果などをふまえた早期提案など、現場のニーズに応じた提案ができるよう日々取り組んでいます。

また、院内抗菌薬マニュアルの整備や管理を行い、最新の情報が見やすい形で提供できるようにしています。その他、抗菌薬供給不足への対応や地域連携医療機関から相談を受けて抗菌薬適正使用支援を行うこともあり、AST薬剤師の活動フィールドは院内にとどまらず地域にも広がっています。

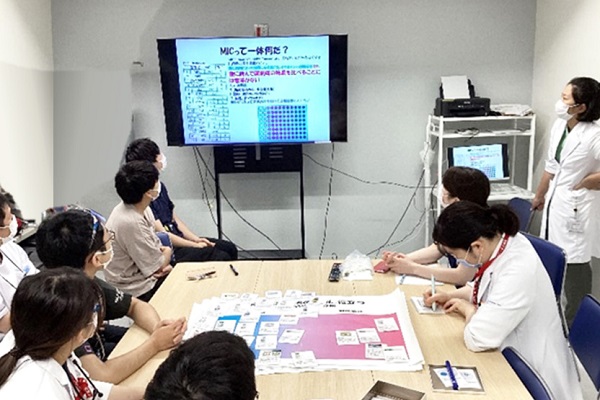

他職種への教育ワークショップ

抗菌薬適正使用に関連し、AST専従薬剤師は院内の教育活動を行っています。研修内容は座学でのレクチャーの他、オリジナルの資材を使用したワークショップ形式のレクチャーも開催しています。

<ワークショップの例>

- 年1回初期研修医向けに抗菌薬適正使用のためのワークショップ

- 薬剤師向け感染症のレクチャー(不定期)

- 新人看護師向け研修会

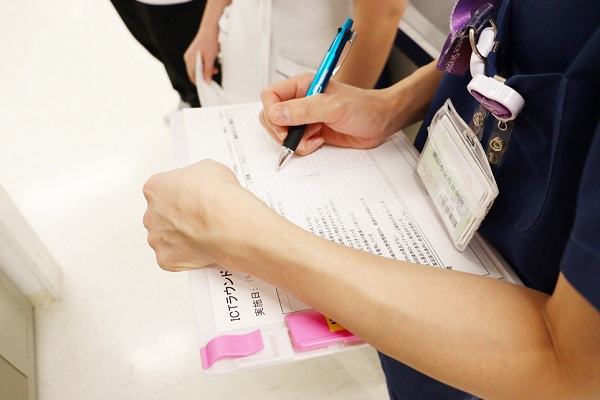

ICTラウンド

院内感染を起こさないために、ICTラウンドに薬剤師が同行しています。薬品管理だけでなく、消毒薬の適正使用や保管状況の確認を行い、適切な消毒ができているか確認を行っています。

関連リンク

栄養サポートチーム(NST)

週2回、回診に参加しています。低栄養の患者さんに適正な栄養管理を行うため、薬剤師としてどうしたらよいかという視点で介入しています。

まず、患者さんの状態をチェックし栄養投与量を設定、同時に薬剤の副作用で食欲不振、嚥下機能低下、消化器症状はないか、薬剤は適切に投与されており腎機能・肝機能に問題はないか、適切な静脈栄養が選択されており投与管理はできているか、水分量は適切か、点滴速度は適切かなどを確認しています。

緩和ケアチーム

緩和ケアチームには医師、看護師、薬剤師、理学療法師、栄養士、医療ソーシャルワーカー、歯科衛生士などの職種が所属しています。主にがんの患者さんを対象に痛みや呼吸困難などの身体的苦痛、気持ちのつらさや不眠などの精神的苦痛などの診療のサポートを行っています。

緩和ケアチーム薬剤師の役割としては、週1回のラウンドへの参加、チームへ紹介された患者さんに対する薬物療法の提案、病棟担当薬剤師へのアドバイスなどを行っています。また、院内マニュアルの整備やスタッフへの勉強会も行っており、病院全体で緩和薬物療法のレベルアップを目指しています。

関連リンク

褥瘡対策チーム

週1回、回診に参加しています。NSTと連携しており、ベッドサイドにおもむき状態を観察しながら主に低栄養の改善について考えています。なお、褥瘡に使用する薬剤についての研修の資料作りにも関わっています。

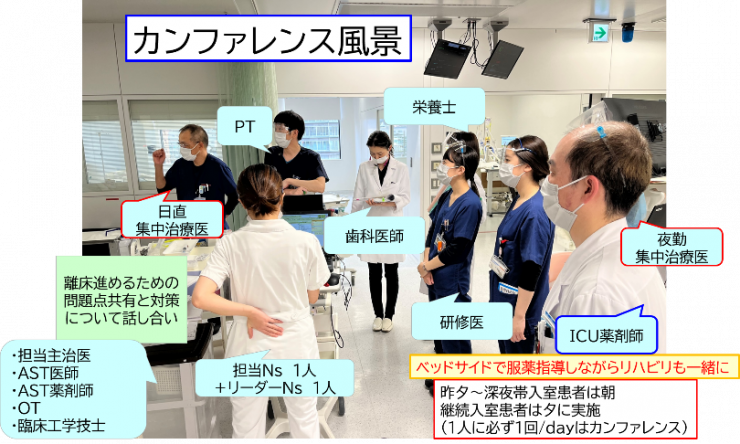

救急・集中治療部門

当院の救急・集中治療分野では、ICU(CCU)とHCU(SU)にそれぞれ専任薬剤師が1人ずつ配置され、全ベッドに対して日々業務にあたっています。当院には、心筋梗塞や脳出血、脳梗塞などの重症患者をはじめ、敗血症ショックや髄膜炎などの循環動態が不安定な感染症、新興感染症を含めた感染予防対策を必要とする方が多く入院しています。そのため、それぞれの病態に合わせた治療計画や、副作用モニタリングが必要な薬に対してファーマシューティカルケアを実践し、薬剤師の高い専門性を発揮することで貢献しています。

情報収集と薬歴の確認

救急に運ばれてきた患者さんの情報は、最初から全て揃っているわけではありません。薬歴の確認や持参薬鑑別により薬剤管理状況を把握し、生活習慣や治療に繋がる隠れた疾患などを推測することが可能です。また、薬による中毒が疑われる場合には、解毒方法や副作用モニタリングの注意点についてアドバイスを行っています。

副作用モニタリングと最適な個別の薬剤提案

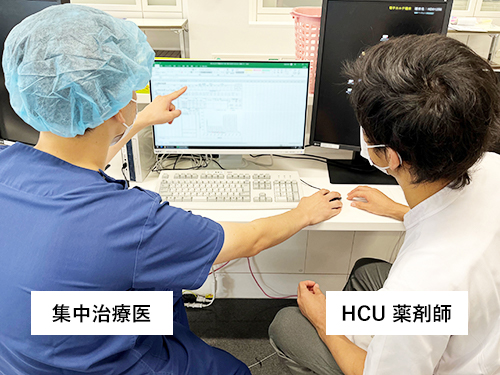

循環動態が不安定で多臓器不全となっている患者さんは、肝臓や腎臓で代謝される薬剤に大きな影響を受けます。ECMO(体外式膜型人工肺)管理下やRRT(腎代替療法)の影響を受ける薬剤は、薬物動態学を専門とする薬剤師にとって得意分野です。TDM解析を用いた個別治療計画を医師と協議し、薬物療法の方針を決定していきます。

また、消化管に問題があり経口摂取ができない場合は、簡易懸濁法が可能な薬剤や、貼付薬、坐薬などの剤形の変更、あるいは注射薬への代替案を提示し、必要な薬が投与されない状況を防いでいます。抗菌薬、抗不整脈薬、抗てんかん薬などによる薬物相互作用が、鎮痛・鎮静薬による過鎮静、または効果不十分な状態を引き起こす場合、代謝経路の異なる薬剤を選択し、代替薬を提案します。

チーム医療への貢献

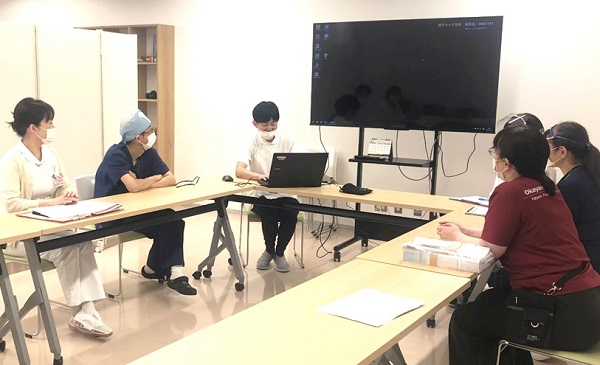

集中治療室では主にAST(抗菌薬適正使用支援チーム)や早期離床リハビリテーションチーム・栄養サポートチームと協力して、カンファレンスで患者さんの問題点を共有し、それに対してどのようにケアを進めていくかを多職種で検討します。1日1回、医師、看護師、薬剤師、PT、栄養士、MSWなどを交えて意見交換を行っています。そこで出された薬に関する問題点については、薬剤師が調整や提案を行います。

具体的には、日中の鎮静薬をどのように減らして、覚醒した状態でリハビリができるようにするか、鎮痛薬は適正か、栄養は十分か、嘔吐や便秘、下痢をしていないかなど多岐にわたります。

また、離床できない理由が「循環動態が不安定」であれば、循環作動薬をどのように減らすかなど、それぞれが抱える問題点についてディスカッションします。

医療安全への貢献

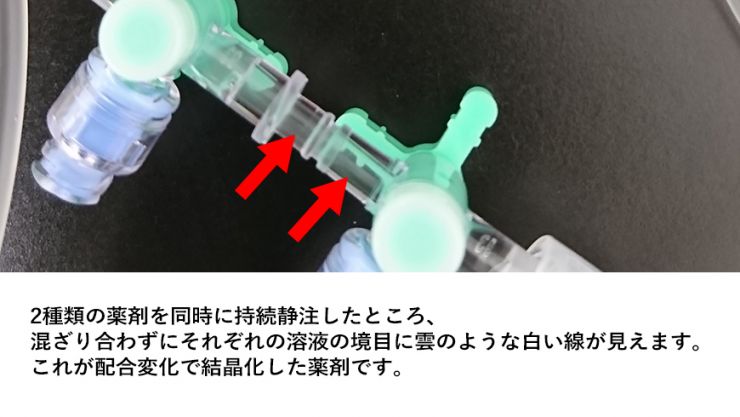

ICUでは、循環作動薬、抗不整脈薬、麻薬、鎮静薬などのハイリスク薬を投与する機会が一般病棟に比べて多いです。多い時には、10~15種類程度の薬剤が同時に投与されることもあります。

急速静注してはいけない薬剤、配合変化を起こす薬剤の組み合わせ、光で分解する薬剤など、場合によっては効果がなくなり、血栓の原因となることもあります。こうした事例を防ぐため、あらかじめ配合変化表を作成して看護師と共有したり、循環作動薬のルート、鎮痛・鎮静ルート、急速静注が可能な抗菌薬など、間欠投与用のルートを決め、看護師と協働してチェックしたりすることで危険を避ける工夫をしています。

また、溶解方法や希釈濃度を院内で標準化することで、間違った濃度での速度指示が出ないよう、集中治療医や各科代表医師と共同でプロトコルを作成しています。