呼吸器内科

呼吸器内科の特色

呼吸器内科は、現在、日本呼吸器学会 呼吸器専門医・指導医、日本アレルギー学会 専門医、日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医・指導医、日本結核非結核性抗酸菌症学会 結核・抗酸菌症 認定医・指導医、日本老年病学会 専門医・指導医、日本がん治療認定医機構 がん治療認定医、日本緩和医療学会 緩和医療認定医の資格を有した5名のスタッフで診療を行っています。

呼吸器内科は肺、気管支などの呼吸器系の病気を取り扱う内科の部門です。以下のような方が対象です。

- 気管支ぜんそく、COPD(慢性閉塞性肺疾患)、間質性肺炎、肺がん、呼吸器感染症など、すでに診断のついている患者さん

- せき、たん、息が苦しい、息をするときにゼイゼイとか、ヒューヒューという音がするなどの呼吸器症状をお持ちの患者さん

- 健康診断や人間ドックのレントゲンなどで胸部異常陰影を指摘された患者さん など

また、当院では慢性咳嗽(せき)外来を行っております。

詳細はこちらをご覧ください

診療内容

1. 気管支ぜんそく

気管支ぜんそくは空気の通り道(気道)に炎症(ボヤ)が続き、さまざまな刺激に気道が敏感になって発作的に気道が狭くなる(大火事)ことを繰り返す病気です。日本では子供の8~14%、大人では9~10%が喘息です。高年齢で発症する方もおられます。ボヤの原因はチリダニやハウスダスト、ペットのフケ、カビなどのアレルギーによることが多いのですが、その原因物質が特定できないこともあります。

症状としては発作的に咳や痰が出て、ゼーゼー、ヒューヒューという音を伴って息苦しくなります(喘息発作と呼びます)。夜間や早朝に出やすいのが特徴です。

2. COPD

慢性閉塞性肺疾患(COPD:chronic obstructive pulmonary disease)とは、従来、慢性気管支炎や肺気腫と呼ばれてきた病気の総称です。タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸入曝露することで生じた肺の疾患であり、喫煙習慣を背景に中高年に発症する生活習慣病といえます。

40歳以上の人口の8.6%、約530万人の患者が存在すると推定されていますが、大多数が未診断、未治療の状態であると考えられます。全体では死亡原因の9位、男性では7位を占めています。

最大の原因は喫煙であり、喫煙者の15~20%がCOPDを発症します。タバコの煙を吸入することで肺の中の気管支に炎症がおきて、せきやたんが出たり、気管支が細くなることによって空気の流れが低下します。また、気管支が枝分かれした奥にあるぶどうの房状の小さな袋である肺胞(はいほう)が破壊されて、肺気腫という状態になると、酸素の取り込みや二酸化炭素を排出する機能が低下します。COPDではこれらの変化が併存していると考えられており、治療によっても元に戻ることはありません。

歩行時や階段昇降など、身体を動かした時に息切れを感じる労作時呼吸困難や慢性のせきやたんが特徴的な症状です。一部の患者では、喘鳴や発作性呼吸困難などぜんそくの様な症状を合併する場合もあります。

3. 間質性肺炎

肺は肺胞というブドウの房状の小さな袋がたくさん集まってできています。間質性肺炎は、肺胞の壁に炎症や損傷が起こり、壁が厚く硬くなるため(線維化)、酸素を取り込みにくくなる病気です。間質性肺炎の原因は様々ですが、原因不明のものを特発性間質性肺炎(IIPs)と総称します。

IIPsのなかでは特発性肺線維症(IPF)が80~90%と最も多く、次いで特発性非特異性間質性肺炎が5~10%、特発性器質化肺炎が1~2%程度です。わが国におけるIPFの調査では、発症率が10万人対2.23人、有病率が10万人対10.0人とされています。IPFは50歳以上の男性に多く、ほとんどが喫煙者であることから、喫煙が「危険因子」であると考えられています。

初期には無症状のことが多く、病状がある程度進行してくると動いた時の息切れや痰を伴わないせきを自覚します。

4. 肺炎

肺炎は、細菌やウイルスなどの病原微生物が感染して、肺に炎症を起こす病気です。平成26年の厚生労働省の統計によると、わが国における肺炎による死亡数は、悪性新生物、心疾患に続く第3位となっています。このうち市中で起こる肺炎は、一般の社会生活を送っている人、すなわち健康な人あるいは軽度の病気を持っている人に起きる肺炎を指します。

原因となる微生物は、肺炎球菌が最も多く、次いでインフルエンザ菌、肺炎マイコプラズマ、肺炎クラミドフィラとなっています。肺炎マイコプラズマによる肺炎は、一般に軽症で、若い人に多い傾向はありますが、入院治療を要するほど重症となったり、高齢な人に起きることもあります。

せき、たん、息切れ、胸の痛み、発熱などの症状をみられます。疲れやすい、発汗、頭痛、吐き気、筋肉の痛み、さらには、お腹の痛みや下痢といった症状がみられることもあります。高齢な人では、肺炎を起しても、このような症状をはっきりと示さないことがあります。

診察所見、胸部エックス線画像、血液検査で診断します。肺炎と診断した場合には、さらに原因微生物を調べる検査を追加します。鼻やのどの奥をこすりとったり、たんや尿を出してもらい、原因微生物を調べます。

病原微生物に対する抗菌薬で治療します。軽症であれば、抗菌薬を飲んでもらい、外来への通院で治療します。年齢や呼吸状態などから重症と判断した場合には、入院してもらい、抗菌薬を注射します。普段から栄養の保持に心掛け、よく体を動かし、禁煙に努めることと、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンを接種しておくことが、肺炎予防につながります。

関連リンク

5. 肺がん

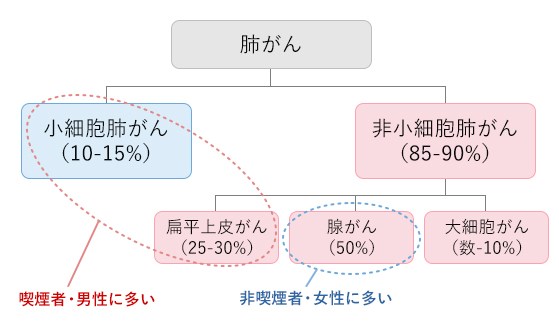

日本人の死因の第一位は悪性腫瘍=がんであり,中でも肺がんは男性の第1位、女性の第2位、がん腫の中で圧倒的死因の第1位に君臨しています。

肺がんの一番のリスクは喫煙ですが、非喫煙者にも肺がん患者は多く、その原因としては遺伝子異常があります。日本人の肺がんで多いとされる腺がんは半分以上の方に遺伝子異常が認められます。この遺伝子異常のある患者さんにはその遺伝子にあった分子標的治療薬と呼ばれる治療が推奨されています。

当院では肺がんが疑われる患者様に対して超音波を用いた気管支鏡検査(EBUS-GS:ガイドシース併用気管支内超音波断層法、およびEBUS-TBNA:超音波気管支鏡ガイド下針生検)を速やかに行い、遺伝子異常がある患者様には適切な治療法をご提案しております。また岡山大学とも連携しており、手術や放射線治療が可能な患者様には岡山大学病院との連携治療を行っております。

実績(2024年度)

入院患者数

659人

主な疾患別内訳

(単位:人)

| 肺癌(疑いを含む) | 119 |

| 肺炎 | 95 |

| 間質性肺炎 | 66 |

| 新型コロナウイルス感染症 | 57 |

| 誤嚥性肺炎 | 52 |

| OSA(検査入院) | 35 |

| 喘息 | 28 |

| COPD | 23 |

| 気胸 | 14 |

| 膿胸 | 13 |

| 肺膿瘍 | 10 |

| NTM | 9 |

| 敗血症 | 9 |

| 喀血 | 6 |

| 胸水 | 4 |

| その他 | 119 |

| 合 計 | 659 |

主な検査

(単位:件)

| 気管支鏡検査 | 98 |

スタッフ紹介

副院長

洲脇 俊充 Toshimitsu Suwaki

出身

昭和63年

岡山大学医学部卒

専門

呼吸器・アレルギー

(特に気管支喘息)

| 資格 |

|---|

| 日本内科学会認定内科医・中国支部評議員 日本アレルギー学会専門医・代議員 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医・気管支鏡指導医 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医・中国四国支部評議員 日本結核・非結核性抗酸菌症学会認定医 日本呼吸器学会認定ICD 日本病院会医療安全管理者 岡山大学医学部医学科臨床教授 臨床研修指導医 |

主任部長

濱田 昇 Noboru Hamada

出身

平成6年

岡山大学医学部卒

専門

呼吸器全般

(肺癌、間質性肺炎、肺感染症)

| 資格 |

|---|

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医 日本呼吸器内視鏡学会専門医・指導医 日本老年医学会専門医・指導医 日本結核・非結核性抗酸菌症学会認定医・指導医 日本アレルギー学会専門医 日本緩和医療学会緩和医療専門医 日本消化器病学会専門医 日本消化器内視鏡学会専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 臨床研修指導医 |

部長

譲尾 昌太 Syota Yuzurio

出身

平成8年

岡山大学医学部卒

専門

びまん性肺疾患

| 資格 |

|---|

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医・指導医 岡山大学医学部医学科臨床教授 臨床研修指導医 |

副医長

大川 祥 Sachi Okawa

出身

平成25年

香川大学医学部卒

専門

呼吸器全般・肺癌

| 資格 |

|---|

| 日本内科学会認定内科医・総合内科専門医 日本呼吸器学会呼吸器専門医・指導医 日本呼吸器内視鏡学会気管支鏡専門医 日本がん治療認定医機構がん治療認定医 |

副医長

宇野 真梨 Mari Uno

出身

平成28年

大阪市立大学医学部卒

専門

| 資格 |

|---|

| 日本内科学会内科専門医 |