各部門の役割【リハビリテーション】

リハビリテーション

患者さん自身の頑張りを、

最大限の回復につなげるお手伝い。

リハビリテーションというと、術後しばらく安静にしてから始めるものだと思っておられる方も多いかも知れません。しかし、最近ではできる限り早期からリハビリテーションを取り入れることが寝たきりの防止や後遺症の軽減につながるということがわかっています。

当院でも手術当日から訓練を開始することが多く、ご入院中に最も接する機会が多いのもリハビリテーションに関わるスタッフです。セラピスト、歯科衛生士、管理栄養士等、様々な職種のスタッフが、患者さん自身の頑張りを多方面から支え、リハビリテーションで最大限に活かせるようにお手伝いします。

サポートの内容

それぞれの患者さんに合わせたリハビリテーション計画

病状や回復のスピード、体力、痛みの感じ方は人それぞれ違います。入院中は毎日リハビリテーションスタッフが患者さんと関わり、患者さんの状態を判断し、多職種のスタッフが参加するカンファレンスでリハビリテーションの内容を話し合います。日々計画を見極めながら、スタッフ一丸となって患者さん一人ひとりの回復に向けてサポートします。

合併症の予防、後遺症の軽減に有効な早期リハビリテーション

安静にしていることは筋肉や骨だけでなく脳、心臓、肺など身体全体の機能を低下させ、様々な合併症・後遺症を引き起こします。当院では手術をされた方も動かせるところを探して運動を促したり、機器を使って起立に近い姿勢が取れるように試みるなどして、できる限り早期からリハビリテーションを開始することでスムーズな回復につなげます。

退院後の生活につなげる指導や情報提供

一定の回復が見られたら、より実践的なリハビリテーションを行う機関へ移行されるか、自宅に戻ってご自身でリハビリテーションを続けて頂くことになります。当院を退院された後、次のステップでも不安を感じずにリハビリテーションを継続できるように、専門施設のご紹介、動作指導や生活指導、用具や住宅環境に対してのご提案等、情報提供を行っています。

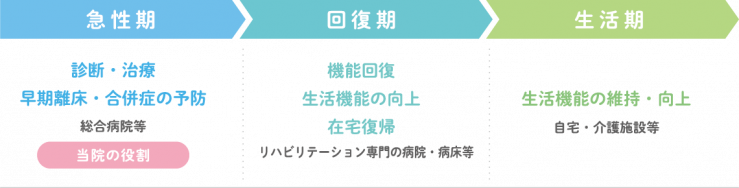

リハビリテーションのステップ

急性期リハビリテーション

急性期リハビリテーションは発症からできる限り早い時期に開始します。筋力や心肺機能の低下・合併症の予防等に重点を置いて行われるもので、患者さんの状態や回復の段階に合わせてリスク管理を行いながら、無理のない範囲で訓練を実施します。

この時期の効率的なリハビリテーションは後遺症の軽減につながり、自宅や他施設に移って回復期・生活期リハビリテーションにスムーズに移行するためにもとても大切です。当院はこの急性期リハビリテーションの役割を担っています。

なぜ早期にリハビリテーションを開始する必要があるの?

<< 身体機能の低下 >>

一般的に、1週間安静にしていると回復するのに1カ月かかるとされています。ベッドで安静にしていることは、筋肉だけでなく身体全体の機能を低下させます。特に高齢者の方は、認知症が見られたり、関節が固まって動かなくなったりする「廃用症候群」が短期間で進行しやすく、そのうえ元の状態に戻すのが困難になります。病気やけがが治っても今まで通りの生活には戻れなくなってしまうのです。そのため、早期リハビリテーションによる予防が極めて重要です。

<< 合併症の予防 >>

過度に安静にしていると、血栓症を引き起こすリスクが高まります。血栓症とは脳梗塞や心筋梗塞等に代表される、命に関わる病気です。近年、災害関連死としてその名を知られるようになったエコノミークラス症候群も血栓症の一種です。心肺機能の低下や長時間同じ姿勢でいることが発症を誘発するため、入院中の安静もリスク要因となります。

<< 次のステップへの準備 >>

急性期リハビリテーションは治療が最優先となるため、徹底した全身管理のもと無理のない範囲で開始し、1日数十分~1時間程度の短時間で行います。これが回復期に移ると内容はより実践的で多彩なものになり、丸1日リハビリテーションを行うことも珍しくありません。急性期に長く安静にしていると、回復期リハビリテーションに心も身体も付いていけず、疲弊してしまいがちです。早期からの積み重ねが、スムーズに回復期に移行し元の生活に近づくための基盤となります。

回復期リハビリテーション

以前の生活と同様もしくはそれに近づけるための実践的なリハビリです。身体機能の回復や生活機能の向上を目的として多彩な訓練が行われ、在宅・施設での生活復帰を目指します。

生活期リハビリテーション

急性期・回復期リハビリテーションを通じて得られた能力の低下を防ぎ、維持するために、在宅・施設で継続して行うリハビリです。

リハビリテーションの種類

理学療法

座る・立つ・歩くなど、基本動作能力の回復や維持、また障がいの悪化の予防を目的に筋力強化、関節可動域の拡大、麻痺の拡大等の運動療法を提供します。手術直後や発症後早期の安静が必要とされる時期でも、その後の順調な回復へとつなげるため、積極的に介入する分野です。

また、がん患者の方々に対する緩和ケアや体力維持向上を目的とした運動療法も行っています。

関わるスタッフ:医師・理学療法士・看護師

作業療法

理学療法よりもさらに具体的な生活をイメージして、実践的・応用的な訓練を行います。一人ひとりの患者さんが生活していく上での問題を明確にし、着替えや入浴といった生活の動作、職場復帰を見据えてパソコンを操作する動作、手芸などの趣味に関わる動作等、日常生活に関わる動作を通じてリハビリを行い、主体的に活動ができるようになることを目指します。当院では、術後または発症早期から、徹底したリスク管理のもと意識障害の改善や早期の身辺操作獲得に向けアプローチします。

関わるスタッフ:医師・作業療法士・看護師

言語聴覚療法

病気や事故の後遺症で、発音が不明瞭になる、言葉が思い浮かびにくくなる、相手の言っていることが理解しづらくなるといった症状が出てコミュニケーションに支障をきたすことがあります。そのような症状について検査や評価を行い、必要に応じて訓練や援助を行います。症状や原因により内容は様々ですが、例えば口の運動機能改善を目指す訓練や絵が描かれたカードを見て言葉を出す訓練、文字を書く訓練、コミュニケーション方法へのアドバイス等を通して、機能の改善・維持を目指します。

関わるスタッフ:医師・言語聴覚士・看護師

摂食機能療法

様々な要因で飲食物をうまく飲み込めない状態になってしまうことがあり、これを「摂食嚥下障害」といいます。言葉を話す時に使う器官と物を食べるときに使う器官は共通している部分が多く、言語聴覚療法の分野に含まれます。

飲み込む機能が低下すると食事で栄養を摂ることが難しくなるだけでなく、食べ物や口の中の細菌が誤って気管に入ることで「誤嚥性肺炎」を発症しやすくなり、高齢者の方だと命に関わることも多いです。

また、食べることの障害は、食べる楽しみ・食事を通じたコミュニケーションを失うという観点からも重要な問題になります。少しでも自分の口から食事ができるように障害の原因を見極め、口腔ケア、舌や咽頭のトレーニング等のリハビリを行います。

関わるスタッフ:言語聴覚士・看護師・歯科衛生士

スタッフの声

理学療法士

理学療法では患者さんの早期離床、合併症予防を行うことで、できるだけ早く生活に復帰できることを目指しています。しかし、疾患による痛み、呼吸困難、動悸などにより、ベッドから身体を起こして動くといっても簡単にはできないことも多々あります。患者様一人一人の身体の状態・疾患のことをいっしょに理解した上で、できるだけ負担が少なくスムーズにベッドから離れることが目標です。生活の場や身体機能のレベルも年齢や元々の活動量によって変わってくるため、その人に合った適切な運動量や介助量で運動を進めていくことが大切です。

ただ「起きて歩けばいい」ではなく「いかに安全に、少しでも楽に起きることができるようになるか」そんなことを考えながら日々仕事をしています。

患者さんを中心に、医療者だけではなく、家族も一緒に全員でチームとなって、より良い医療を提供できるよう頑張ります。

作業療法士

現在、リハビリテーション部門が対応する分野は多岐に渡り、様々な疾患の患者さんと関わらせていただくことが増えました。そのような状況の中、知識を増やし、技術を習得することに加えて、患者さんの想いに寄り添うことを心掛けています。

疾患の種類は様々ですが、患者さん一人一人がそれぞれに疾患の辛さや今後の生活に対する不安、または叶えたい望みをお持ちだと思います。

疾患の状態とそれに伴う患者様自身の想いを尊重しながら、今後の生活を見据えた機能訓練や日常生活の動作訓練、環境調整を行うことで、その人らしい生活を送るお手伝いをしていきたいと考えながら仕事に取り組んでいます。

言語聴覚士

近年、メディアでも取り上げられることが増えている「誤嚥性肺炎」ですが、脳卒中や神経疾患等が原因で発症することも多く、当院でも言語聴覚士が飲み込む力等の機能に関して評価・介入を行っています。そこに関わる摂食嚥下認定看護師や歯科衛生士、栄養サポートチーム(NST)など他職種との連携を図り、嚥下機能だけでなく全身の健康状態や栄養状態、患者さんそれぞれの生活背景に合わせた最適なリハビリテーションの提供が行えるように努めています。また、日々の業務を通じて、急性期での治療場面に限らず退院後の生活を見据えた支援を行うことの重要性を感じています。口から食べることは日常生活の中でも大切な楽しみの一つであると考えています。患者様に寄り添い、専門職として役割を果たすことができるよう、よりいっそうの研鑽を積んでまいります。