主な内分泌疾患

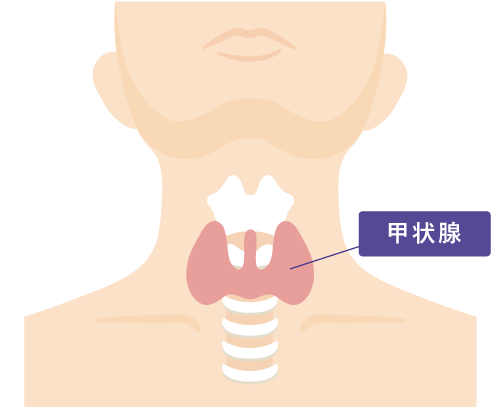

甲状腺疾患

甲状腺はのどぼとけの下に位置する10g程度の臓器です。

体全体の新陳代謝を調節する甲状腺ホルモンを産生、分泌しています。

具体的には体温、脈拍、腸管運動など体全体の各臓器の働きを大まかに調節しています。多すぎると暑がりになり汗をかき、食欲が出て食べても太らないか痩せていったり、腸の運動が過剰になり下痢をしやすくなります。足りないと逆に寒がりになり太りやすく便秘がちになります。

甲状腺腫瘍

甲状腺の腫瘍は日本人では頻度が高く、報告により異なりますが超音波検査をすると6.9~31.6%にみつかります。ほとんどが良性腫瘍であり悪性腫瘍はそのうち数%です。そのため超音波所見や大きさにより経過観察となることが多いですが、必要があれば穿刺吸引細胞診(腫瘍に採血のときと同じ太さの針を刺して細胞を採取する)を行います。悪性腫瘍が疑われる場合は、外科と連携し手術を行い摘出します。

甲状腺ホルモンは、代謝を調節する重要な働きがあります。このホルモンのバランスが崩れる疾患も20人に1人程度で見つかるといわれています。甲状腺ホルモンの材料であるヨードは昆布等の海藻に多く含まれています。欧米と比べて本邦の甲状腺疾患の患者数は多く、ヨードの摂取過剰や民族性も影響していると考えられています。

甲状腺機能亢進症

バセドウ病は甲状腺ホルモンが増加する代表的な疾患であり、いろいろな年齢の方に発症しますが、若い女性に多い傾向があります。手の震え、動悸、発汗過剰、目の症状等があれば、この疾患の可能性があります。

症状が軽い場合は放置したり、治療中断されることがありますが、放置すると不整脈や心不全、さらに甲状腺クリーゼ(ホルモン過剰による全身状態の急激な悪化)といった命にかかわる重篤な状態に陥ることがあります。軽症であっても放置すると悪化することがあるので、適切な治療を続けることが大切な疾患です。

日本ではほとんどの方が内服治療を受けていますが、他の治療法として手術、放射線治療があります。当院では外科と連携しスムースに摘出術を受けられる体制を整えています。放射線治療は、岡山大学病院と連携して治療を行っています。

甲状腺機能低下症

逆に、甲状腺ホルモンが低下する代表的な疾患には、慢性甲状腺炎(橋本病)があります。寒がりになった、脈が遅い、便秘で困る、元気がなくなった、皮膚が乾燥した、等の症状があれば、この疾患を疑います。不足の程度により甲状腺ホルモンそのものであるレボチロキシンを内服します。

バセドウ病も慢性甲状腺炎(橋本病)も、無治療の場合は妊娠出産に影響することがあるので、女性の方は注意が必要です。

副甲状腺疾患

副甲状腺は、甲状腺の背中側にある米粒大の大きさの臓器で、通常上下左右に合計4つあります。副甲状腺という名前ですが「甲状腺の近くにある小さな臓器」という意味で甲状腺とは全く違う働きをしています。

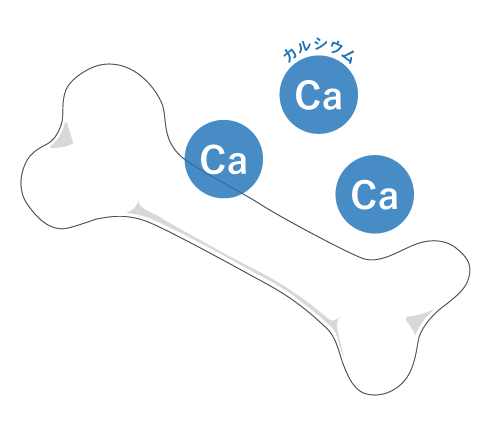

副甲状腺ホルモン(Parathyroid hormone、略してPTH)は、体の中のカルシウムのバランスを調節する働きをしており、カルシウムが不足したときに分泌されます。カルシウムの貯蔵庫である骨から血液中にカルシウムを移動させたり、腸管からのカルシウム吸収を増やしたり、尿からカルシウムが捨てられにくくしたりします。体内のカルシウム調節には他にビタミンD、FGF23などが関わっており、連携してカルシウムをちょうど良いバランスに保っています。

原発性副甲状腺機能亢進症

原発性副甲状腺機能亢進症は、腫瘍や過形成により副甲状腺機能が過剰になる疾患です。血中のカルシウムが過剰になり、多尿、口渇、食欲不振、嘔気、便秘などの症状が出ますが、多くの場合は無症状です。

副甲状腺ホルモンは骨を溶かして血液にカルシウムを運ぶ働きがあるので、原発性副甲状腺機能亢進症では骨粗鬆症となります。

またカルシウムが高いと尿からカルシウムを捨てようとするので、尿路結石ができやすくなります。

高カルシウム血症、骨粗鬆症、尿路結石などがあれば、原発性副甲状腺機能亢進症を疑います。

無症状のことが多いですが、腫瘍が大きい場合や何らかの理由で脱水になったときなど、高カルシウム血症が高度となり脱水、急性腎不全、不整脈など命の危険な状態になる副甲状腺クリーゼを引き起こすこともあります。

腫瘍が原因の場合は外科と連携して手術を行い摘出します。

副甲状腺機能低下症

副甲状腺機能低下症は比較的稀な疾患で、副甲状腺機能作用が不十分で低カルシウム血症を引き起こします。生まれつき副甲状腺ホルモン作用が不足していたり、手術で副甲状腺摘出後や、後天性に自己免疫で作用不足となることもあります。低カルシウム血症では、正座のあとのような痺れが、唇や指先などの敏感な部位にまずはあらわれます。他にはこむらがえりのような筋痙攣、イライラ、嘔吐下痢などが起こることもあります。

副甲状腺ホルモンは今のところ補充することができないので、カルシウムの吸収を良くするビタミンDやカルシウムの粉末を内服してもらい症状がでないように調節します。

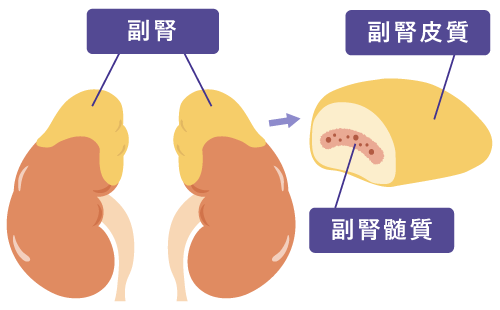

副腎疾患

副腎は腎臓の上にある小さな臓器で、生命維持に不可欠なホルモンを分泌しています。副腎は外側の皮質と内側の髄質に分かれています。皮質ではアルドステロン、コルチゾール、副腎アンドロゲンを産生・分泌しており、主に血糖、血圧、水分・ミネラルのバランスを調節し、性機能にも少し関わっています。髄質ではアドレナリン、ノルアドレナリンなどのホルモンを産生・分泌しており、交感神経と連携してストレスに反応して、血圧や脈拍を調節しています。

副腎では数種類の重要なホルモンを分泌しており、不足すると普通の生活ができないほどの影響があります。具体的には低血糖、低血圧、低ナトリウム血症、疲労、食欲不振などが起こり健やかには生活できない状態が続きます。これらの症状があれば副腎ホルモンを調べてみます。

副腎偶発腫瘍

近年、検診やドックの普及により副腎に腫瘍が見つかることが多くなっています。このような副腎腫瘍を副腎偶発腫瘍と呼んでいます。

比較的頻度は高く腹部CTを撮影すると約4%に見つかるといわれています。約半数はホルモンを産生せず良性の非機能性副腎皮質腺腫です。次に多いのはコルチゾール産生副腎皮質腺腫で10%程度といわれています。稀ですが副腎皮質がんや転移性副腎腫瘍、悪性リンパ腫などが見つかることもあります。

副腎偶発腫瘍が見つかると、当院の内分泌内科ではホルモン産生があるかを調べるためホルモン検査を行い、どのような腫瘍であるかを調べるため副腎MRIを撮影することが多いです。4cm以上の大きな腫瘍ではホルモン産生がなく良性と思われるものでも摘出術をおすすめしています。

ホルモン産生腫瘍には、原発性アルドステロン症、クッシング症候群、褐色細胞腫・パラガングリオーマなどがあります。ホルモン産生腫瘍は放置すると、高血圧などにより動脈硬化が進み、脳梗塞、脳出血、心筋梗塞などのリスクが上昇し、生命予後が悪化するものもあるため、手術適応となることが多いです。当院では泌尿器科と連携し手術を含め治療を行っています。

原発性アルドステロン症

アルドステロンはステロイドの一種で塩分と水分を体に保持することを専門に働き、血圧にかかわるホルモンです。原発性アルドステロン症はアルドステロンが過剰に分泌される疾患です。

高血圧症の中の5%程度が原発性アルドステロン症といわれており、重症高血圧や薬剤抵抗性高血圧では割合はさらに増加します。副腎にできた副腎皮質腺腫からアルドステロンが分泌されるタイプ、ごく小さな腫瘍が多発してそれぞれからアルドステロンが分泌されるタイプ、過形成といって左右の副腎全体からアルドステロンが過剰に分泌されるタイプなどがあります。

症状としては血圧上昇が主です。低カリウム血症が起こることが多いですが、必発ではなく全体では半数程度で、低カリウム血症のない方もいます。血圧が高いことで動脈硬化性疾患のリスクが高まることが問題になります。比較的若い年齢で脳出血や心筋梗塞、心不全、動脈瘤を罹患するリスクがあがります。

ホルモン産生腫瘍が同定できれば手術を行いますが、原発性アルドステロン症では腫瘍が小さいことも多く、アルドステロン作用をブロックする内服薬で治療することもあります。通常の降圧薬で血圧が正常にコントロールされても、アルドステロンが多いこと自体が動脈硬化を引き起こすといわれているので、本症と診断されたら手術を受けるか、アルドステロン拮抗薬を続けることが大切です。

下記の項目に当てはまる場合は原発性アルドステロン症の発症頻度が高いといわれています。

- 低カリウム血症合併高血圧

- 治療抵抗性高血圧

- 40歳未満での高血圧発症

- 未治療時150/100mmHg以上の高血圧

- 副腎腫瘍合併

- 若年での脳卒中発症

- 睡眠時無呼吸症候群合併

クッシング症候群

副腎から分泌されるコルチゾールが過剰になることで、特徴的な身体所見を呈することがある疾患です。コルチゾールはステロイドの一種でいろいろな生体機能をサポートする働きをしており、生きていくのに必須のホルモンです。糖、タンパク、脂質代謝や塩分、水分の保持、免疫、骨代謝を調節しています。また体への侵襲に対応する働きもしています。コルチゾールが慢性的に過剰になると、高血圧、糖尿病、骨粗鬆症、抑うつなどの症状が起こります。

また重症では血栓症や、免疫力の低下から感染症にかかりやすくなることがあります。特徴的な身体所見としては、顔が丸くなったり、肩の後ろの部分が盛り上がったり、太りやすくなりますが、筋肉が減ることから手足が細くお腹がでる特徴的な中心性肥満を呈すことがあります。コルチゾール産生副腎皮質腺腫は比較的大きいことが多いので、症状や身体所見がない段階で、CT検査などで偶然副腎腫瘍が見つかり、精査した結果クッシング症候群と診断されることもあります。症状や身体兆候が出る前にみつかったものはサブクリニカルクッシング症候群といいます。

症状や身体兆候があれば、無治療だと動脈硬化疾患や感染症などで寿命が短縮することがわかっているので、基本的には摘出術を行います。ホルモン分泌量が少ない場合は、その程度によって経過観察することもありますが、患者さんの希望も伺いながら方針を決めていきます。

褐色細胞腫・パラガングリオーマ

アドレナリン、ノルアドレナリンなどのカテコラミンを産生する副腎髄質由来の腫瘍です。カテコラミンは自律神経を興奮させ血圧を上げたり、脈を速くしたり、血糖値を上げたりするホルモンで、ストレスや緊急時に対応するための役割をしています。副腎にできたものを褐色細胞腫、副腎外にできたものをパラガングリオーマと呼んでいます。

無症状で偶然見つかる方も多いですが、症状として高血圧、特に突然血圧が上がる発作性高血圧、動悸、発汗、頭痛、体重減少、便秘などがあります。血糖も上がるので糖尿病になりやすくなります。カテコラミン分泌量が多いと心不全などで見つかることもあります。

普段は無症状でも特定の薬を使用したときや、物理的に刺激があったときに、大量にカテコラミンが分泌され急激な血圧上昇が起こり、脳出血やカテコラミンクリーゼという命に関わる重篤な状態に陥る可能性もあります。原則的には手術が勧められます。

いわゆる良性、悪性という判断が手術摘出した病理検査でも難しく、転移してはじめていわゆる”悪性”ということがわかります。そのため潜在的にはいわゆる”悪性”の可能性があるものとして経過観察をするようにしています。

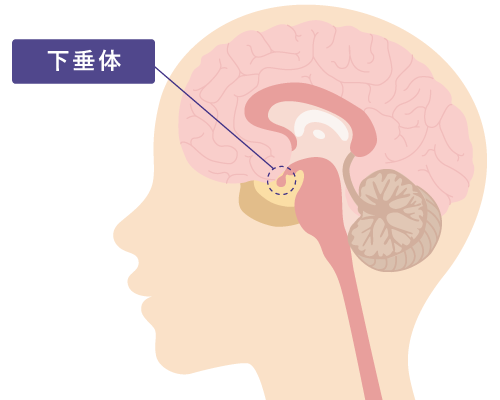

脳下垂体疾患

脳下垂体は脳の底部、鼻の付け根の奥に細い茎でぶら下がっている10mm大の内分泌臓器です。

健康に過ごすために必要なホルモンを分泌し、全身のホルモンを調節する司令塔の役割も行っています。具体的には副腎皮質ホルモン、甲状腺ホルモン、性ホルモンの分泌を調節し、成長ホルモン、プロラクチン、抗利尿ホルモンを分泌し全身を適切な状態に保っています。

ホルモン産生腫瘍により特定のホルモンが過剰分泌されると、特徴的な身体兆候、症状が現れます。腫瘍の種類により薬物療法、手術療法を脳神経外科と連携して行います。炎症や腫瘍の圧迫などにより単一または複数のホルモンが十分に分泌されなくなると、調子良く過ごすことができなくなります。不足しているホルモンを経口薬または注射薬で補充し、快適に生活できるように調節します。

下垂体偶発腫瘍

他の目的で撮影した頭部MRIや脳ドックで偶然みつかった下垂体腫瘍を、下垂体偶発腫瘍と呼んでいます。亡くなった方の調査や脳ドックMRIでは、10%の方に1cm以下の小さな下垂体腫瘍がみつかったという報告もあり頻度は高いです。

下垂体腫瘍の90%程度は下垂体腺腫で、非機能性腺腫が最も多く、他にプロラクチン産生腫瘍、成長ホルモン産生腫瘍、ACTH産生腫瘍などがあります。下垂体腺腫以外では、頭蓋咽頭腫、ラトケのう胞、胚細胞腫瘍などいろいろな種類の腫瘍があります。

腫瘍が大きい場合は視神経圧迫により視野障害が起こることがあります。早期であれば手術により視機能回復が見込めますが、時間が経過していると回復しないこともあります。また腫瘍の圧迫により正常下垂体が障害され、下垂体機能低下症をきたすことがあります。

適切なホルモン補充を行うことで困らず生活することができます。MRIの特徴やホルモン検査から、治療適応やホルモン補充の必要性を検討します。治療やホルモン補充が必要ない場合は経過観察となります。

機能性下垂体腺腫

下垂体ホルモンを過剰に産生する下垂体腺腫で、過剰産生されるホルモンとしてプロラクチン、成長ホルモン、副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)の3つが主なものです。

プロラクチンは乳腺発達や母乳の分泌を促す作用があります。その他に生殖機能を抑制する働きをしています。プロラクチン産生腫瘍でプロラクチンが過剰となると、女性では乳汁分泌や月経不順、無月経が起こります。男性では乳汁分泌がないことも多く、性欲低下、陰茎萎縮などが起こります。最近では男性不妊をきっかけにプロラクチン産生腫瘍が見つかる方も増えています。薬物治療の反応がよく、薬物治療が主体ですが、場合により手術が必要となることもあります。

成長ホルモン産生下垂体腺腫は先端巨大症と呼ばれており、成長ホルモン作用の過剰により特徴的な外見の変化が時間をかけて起こります。手足が大きくなり、指輪や靴のサイズが変わる、手がいつも汗ばむようになった、顎が出てくる、噛み合わせが悪くなり歯並びが悪くなる、眉の上の部分が出てくる、鼻が横に大きくなる、声が低くなった、などがあれば先端巨大症を疑うことになります。また成長ホルモン作用過剰により高血圧、糖尿病、脂質異常症などの代謝異常も起こります。腫瘍が大きい場合は、頭痛や視野が狭まって、気がつくこともあります。外見の変化はゆっくり起こるので10年以上病気に気が付かないこともあります。治療は摘出術が第一ですが、術後に薬物療法が必要なことが多く治療を継続することが大切です。

副腎皮質ホルモンであるコルチゾールの分泌を調節する副腎皮質刺激ホルモン(ACTH)が過剰に分泌され、満月様顔貌や中心性肥満といった特徴的身体兆候を示す病気で、クッシング病といわれます。副腎からコルチゾールを過剰分泌するものをACTH非依存性クッシング症候群、または単にクッシング症候群と呼び、下垂体からACTHを過剰分泌するものを特にクッシング病と呼んでいます。症状などはクッシング症候群と同じです。原因のほとんどは下垂体腺腫であり摘出術が第一ですが、クッシング病では腫瘍が小さいことが多く、腫瘍の場所が同定できないこともあります。薬物療法としてACTHを抑える薬を使用しますが、不十分なときはコルチゾールの合成を抑える薬を使用します。場合によってはコルチゾールを抑制して、不足する分を内服薬のステロイドで補う方法をとることもあります。

中枢性尿崩症

中枢性尿崩症は抗利尿ホルモンであるバソプレシンが不足して起こります。バゾプレシンは腎臓に作用して尿を濃縮して、体内に水分を保つ役割をしています。バゾプレシンが十分に分泌できなくなると、尿を濃縮できず必要な水分が再吸収できないため、薄い尿がたくさん出て体は脱水状態になります。そのため尿量の増加、のどの渇き、飲水量の増加が主症状になります。突然はじまることが多く、寝ている間も尿が出続けるので長く寝ることができなくなります。尿量、飲水量は程度によりますが、1日に10L以上の方もいます。治療はバゾプレシンとよく似た成分(デスモプレシン)の点鼻スプレーや口腔内崩壊錠による補充です。尿が増える原因は中枢性尿崩症以外もあるため、診断のため入院して検査を行い治療を開始します。