放射線科機器紹介

CT装置

CT(Computed Tomography:コンピュータ断層撮影)とは放射線を身体に多方向から照射し輪切り、多断面にした画像を見ることができる検査です。また造影剤という薬剤を使うことで血流情報や臓器にコントラストをつけることでより詳しく検査することができます。

当院のCT検査は、GE社製 Revolusion Vibe EliteとSIEMENS社製SOMATOM X.citeを使用しています。

両機種共通の特長

- エネルギーの異なるX線を利用し物質分別が可能です。

- 自動認識カメラにより位置合わせを速く行うことができます。

機器ごとの特長

- GE社製 Revolusion Vibe Elite(256列/512スライス)は放射線科に設置され、頭部や心臓の1秒以下の高速撮影が可能です。

心臓CTでは、次世代型の心臓CT解析ソフトによりブレのない画像作成を行うことができます。

AI技術の活用により、低被ばく撮影が可能です。 - SIEMENS社製SOMATOM X.cite(128スライス)は救急エリアに設置され、ファンを使用しない水冷方式を採用しており、空気の拡散を回避可能(感染対策に有効)です。

X線フィルターによる低被ばく撮影が可能です。

GE社製 Revolusion Vibe Elite(256列/512スライス)CT

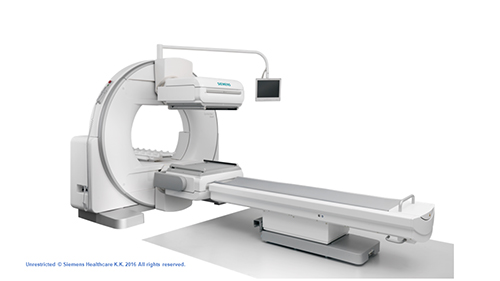

SIEMENS社製 1管球(128スライス)CT

MRI装置

当院で保有しているMRI装置

SIEMENS社製 1.5T MRI

SIEMENS社製 3T MRI

この2台のMRI装置には静音機能と広いボア径(70cm)で、以前の装置に比べて静かで圧迫感の少ない検査が可能となっています。

磁場強度の異なる装置を、検査部位や患者さんの状態に応じて使い分けていきます。

検査を行う際の注意事項

MRI検査は強い磁場の中で行う検査ですので、安全に検査を受けていただくために、問診票による確認をお願いしています。

また、造影剤を使用した検査を行う場合は、造影剤使用承諾書にも署名をお願いしています。

以下の方は、検査を受けることができない場合があります

- MRI非対応の体内インプラントを埋め込んでいる方

- 閉所恐怖症があり、長時間じっとしていられない方

- 妊娠中、もしくは妊娠の可能性のある方

MRI対応体内インプラントについて

かつてはMRI検査禁忌であったものが、条件付きで検査可能になってきています。

(心臓ペースメーカー、人工内耳、可動型義眼、血管ステント、脳動脈瘤クリップ、人工関節など)

MRI検査時の条件は、インプラントの種類によって異なります。

安全に検査を行うためには、事前にインプラントの添付文書による確認が必要です。

不明の場合は主治医または検査スタッフにお問い合わせください。

X線TV装置

上部消化管検査(胃透視)

食道、胃、十二指腸の検査です。発泡剤により胃を膨らませた状態でバリウムを付着させ僅かな胃壁の変化(病変)を描出していきます。早期胃癌を発見するための検査のひとつであり、人間ドックや胃癌検診などで広く行われています。

その他の検査

ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影)、ミエログラフィー(脊髄腔造影)、関節造影、膀胱造影、嚥下造影などの造影検査やPTCD(経皮経肝胆道ドレナージ)、EST(内視鏡的乳頭切開術)、などの治療にも幅広く用いられています。

島津製作所製 X線透視診断装置

ポータブル撮影装置

当院では6台のポータブル撮影装置を使用しており、撮影室以外でも使用可能なFPD(フラットパネルディテクタ)と無線LANを使用することによって、撮影した画像をその場で瞬時に確認出来て、より迅速な画像提供が可能になりました。また、ソフトウエア「Virtual Grid」を利用することにより、少ない被ばく線量でより質の高い、鮮明な画像が得られます。

マンモグラフィー

マンモグラフィー検査とは、乳房X線撮影のことで、専用の部屋で専用の装置を用いて撮影します。高画質の画像で微細な石灰化(がんのサイン)を写しだすことができ、触診では見逃す可能性のある早期の乳がんを診断することができます。

マンモグラフィーは、乳房を装置に挟んで圧迫して撮影するため、患者さんによっては、痛みを訴えられる事がありますが、生理後、乳腺が張らない時期に検査を受ければ痛みが少なくなるようです。 撮影は女性技師が担当するので、検査について不安や疑問があれば気軽にお問い合わせください。

検査に際して患者様へのお願い

- 撮影時、上半身は裸になります。

- ネックレス等の金属類、ブラジャーは外してください。

- 制汗剤やパウダー(特に金属含有系のもの)は、病変のように写ってしまうことがありますので、検査前は使用しないようにお願いします。

- 豊胸手術やペースメーカーの埋め込み術を受けている方は、撮影前にお申し出ください。

SIEMENS社製 乳房撮影装置

血管造影(IVR)装置

2台のIVR対応血管造影装置を導入しています。

- SIEMENS社製 IVR-CT装置

- SIEMENS社製 バイプレーン装置

IVR-CT装置

高度診断モダリティであるIVR-CTシステムを導入しました。 これにより、血管造影装置単独では、対応できない治療方法にも、 専用CT装置導入による診断能の向上により肝臓癌の腫瘍塞栓、外傷性出血による緊急カテーテル止血術などの多くの手技が可能となります。

バイプレーン装置

バイプレーンシステムの導入により、脳外科領域、循環器領域において高度な医療を安全・迅速に提供できるようにしています。

一般撮影装置

放射線科ではX線を利用した様々な検査を行っています。一般撮影では胸部、腹部、手、足等の四肢、脊椎等全身を対象にX線を用いて写真を撮影します。撮影機器は次世代型のフラットパネルディテクター(FPD)を使用しており短時間で鮮明な画像が得られます。救急撮影室においては、自在に回転する撮影台を設置しており、撮影ポジションを思いのまま決めることができるため患者様に負担なく撮影可能となりました。

検査に際して患者さんへのお願い

撮影に際して、撮影する部位に金属、プラスチック等の装飾品は写真に写り、診断に支障をきたしますので、外してください。 (ネックレス、ピアス、ヘアピン、シップ、カイロ、エレキバン及び、ブラジャーなど) ラメなどの、プリントや刺繍のある衣服も写真に写る可能性があるため、検査着に着替えていただく場合があります。 妊娠中、またその可能性がある患者さんは必ず、検査前に主治医にご相談ください。

検査に関してご不明な点は放射線科スタッフにお気軽にお尋ねください。

フラットパネルディテクター(FPD)

長尺撮影

X線撮影装置一式

フリースタイル昇降

フローティング撮影台

核医学診断用装置

核医学検査とは、微量の放射線を出す放射性医薬品を体内に投与し、体外から専用のカメラで測定することで、病気や臓器の状態の診断を行います。 放射性医薬品の放射能は微量で、時間とともに少なくなる性質をもっています。また、一部は体内で代謝されて体外へ排出されるため安全です。

当院でも、さまざまな核医学検査を行っていますが、一部をご紹介します。

骨シンチ

がんが骨へ転移していないかを確認するためにもっとも多く行われます。また、骨の炎症、骨折など多くの骨の病気を診断できます。 検査方法は、放射性医薬品を注射して約2~3時間後、骨に十分放射性医薬品が集まってから、測定をはじめます。測定は30~40分で全身の画像をとります。また、検査直前にトイレに行き、膀胱を空っぽにしていただきます。

心筋血流シンチ

心臓の筋肉の血液の流れを調べ、狭心症や心筋梗塞などの病気の有無やその程度を診断します。 潜在的な異常を見つけるために、運動や薬によって心臓に負荷をかけることもあります。検査前の食事や薬を控えていただくことがあります。

脳血流シンチ

脳の血液の流れを調べることで、早期の認知症や脳梗塞の発見に役立ちます。特に認知症治療薬の登場で、認知症の早期診断の必要性が高まっています。 検査方法は、放射性医薬品を注射して、30~60分で測定します。

SIEMENS社製 SPECT装置

骨密度測定装置

骨粗鬆症をはじめとする代謝性骨疾患では、骨量が減少して骨が脆くなり、日常生活動作程度の軽い外力でも骨折を起こすようになります。骨折予防のためには骨折を起こす前の段階で骨強度を評価し対策を講じる必要がありますが、骨密度測定は現在、臨床現場で利用できる最も有効な骨強度評価です。当院の骨密度測定は、腰椎と大腿骨近位部を二重エネルギーX線吸収測定法(DEXA)を用いて極めて少ない線量(胸部エックス線検査と同等、もしくはそれ以下の値)で検査が可能です。

Hologic社製 X線骨密度測定装置